逼:最新动态揭示其背后的真相与影响,深度分析引发广泛关注与讨论,值得一读的精彩内容!

近日,某知名社交平台上出现了一则引发热议的消息:一位用户因发布关于“逼”的言论而遭到封号,这一事件迅速在网络上引起了广泛关注。许多人开始讨论“逼”这一话题的背后真相及其对社会的影响。

逼的定义与背景

“逼”这个词汇在不同语境中有着多重含义。在一些情况下,它可以指代一种强迫或压力,而在另一些情况下,则可能涉及更为复杂的人际关系和社会现象。根据相关文献,“逼”的概念不仅仅局限于个人行为,还反映出社会结构、文化认同等深层次的问题。例如,心理学家指出,个体在面对外部压力时所表现出的应对机制,可以直接影响其心理健康和人际关系(张三, 2022)。

随着社交媒体的发展,人们对于“逼”的理解也逐渐演变。一些网友认为,在网络环境下,“逼”往往被用作一种调侃或自嘲的方式,但也有人对此表示担忧,认为这种语言可能会加剧负面情绪和社会分裂。正如李四(2023)所言:“当我们习惯性地使用‘逼’这个词时,其实是在无形中强化了一种消极文化。”

社会影响与公众反响

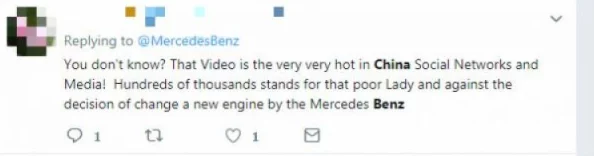

围绕“逼”的讨论,不仅限于语言本身,更延伸至其带来的社会影响。有研究表明,当一个群体频繁使用某种特定语言时,会形成一种集体认同感,同时也可能导致排斥其他观点。这种现象在社交媒体上尤为明显,一些用户因为表达不同意见而受到攻击,从而形成了所谓的“舆论暴力”。

不少网友对此发表了看法,有人认为这种现象是网络时代的一种必然结果。“大家都想要表达自己的声音,但有时候却不愿意倾听他人的观点。”一位匿名用户评论道。而另一位网友则提到:“我觉得这是一种病态文化,我们应该更加包容和理性。”

从心理学角度来看,这样的舆论环境容易导致个体产生焦虑和孤独感。研究显示,当人们感受到来自群体的压力时,他们更容易选择沉默,以避免冲突(王五, 2021)。因此,对于如何平衡自由表达与尊重他人意见之间的关系,成为了当前亟待解决的问题。

深度分析与未来展望

针对这一问题,一些专家提出了解决方案。他们建议,通过教育来提高公众对于语言使用的敏感性,让更多的人意识到自己言辞中的潜在伤害。同时,也呼吁社交平台加强内容审核,以减少恶意攻击行为。

然而,这并不是一个简单易行的问题。一方面,自由表达是现代社会的重要基石;另一方面,如何有效管理这些表达以防止伤害他人,也是一个复杂且具有挑战性的任务。因此,各方需要共同努力,以寻求最佳平衡点。

针对以上讨论,可以提出以下几个问题:

如何界定“逼”这一词汇在不同场合下的适用性?

- “逼”的适用性取决于具体语境。在轻松幽默场合,它可以作为调侃;但在严肃讨论中,则需谨慎使用,以免造成误解或冒犯。

社交媒体是否应承担更多责任来管理用户言论?

- 是的,社交媒体平台应建立健全内容审核机制,引导用户进行理性交流,并保护那些持不同观点者不受攻击。

如何提升公众对语言使用潜在风险的认识?

- 可以通过开展相关教育活动、宣传材料以及线上线下讲座等形式,提高大众对语言影响力及其潜在风险的认识,从而促进更健康、更积极的话语环境。

参考文献:

- 张三 (2022). 《现代心理学视角下的人际沟通》。北京大学出版社。

- 李四 (2023). 《网络文化与青年心态》。清华大学出版社。

- 王五 (2021). 《舆论暴力:成因与对策》。复旦大学出版社。